|

| 医師 山内四朗 |

|

過去の掲載内容をご覧になりたい方は こちらをクリックしてください |

|

整形外科の診療のなかで、足の痛みを訴えて受診される患者さんは、全体の約1割を

占めていて、決して少なくありません。

足は多くの骨から構成されています。最も大きい骨はかかとの骨で踵骨といいます。

すべてを合わせると28個の骨があり、これらの骨をつなぐための靭帯や、多くの関節が

あるため、外傷による捻挫や、骨折などが多く見られます(図1)。

|

||

| 図1 |

また、スポーツ等による慢性的な足への刺激によって、疲労性の骨折を起こすことも

よく見られます。長期的な関節へのストレスは変形性関節症の原因になります。

人の足は歩いたり、走ったりするときに足の裏で体重と地面からの衝撃を吸収します。

その為の構造として、足には「土踏まず」があり、眼鏡橋のようなアーチ構造をしています。

また、横方向にもアーチがあって、親指の付け根、小指の付け根、かかと(踵骨)が

支持点になっています(図2)。

|

||

| 図2 |

また、この構造を維持するために足の裏(足底部)にはすじ(腱膜)があり、

このアーチを支えています(図3)。

|

||

| 図3 |

このような構造が歩行時のバネとして働き、体重移動(歩行)を円滑にしているのです。

アーチの天井が低くなると、扁平足といって、いわゆるべた足で、足裏の腱膜や腱が

緩んだ状態です。一方、アーチが高く、つまり「土踏まず」が高くなって、甲高の場合は

凹足といい、腱膜や腱が緊張しています。なぜこうなるかははっきりしませんが先天性の

場合が多いようです。どちらの場合も足に痛みが出やすくなります。

〈足底腱膜炎〉

足裏の腱膜が骨に付着する踵のところや、腱の中央部で炎症を起こして痛みが出ます(図4)。

|

||

| 図4 |

40~60歳台の女性に多いと言われています。本人も気付いていないことが多いのですが、

よく診察するといわゆる「甲高の足」で、アーチが高くなっていて、足裏の腱膜が緊張

していることが多いようです。長時間の立位、歩行後に痛みが出ることが特徴です。

また、動き始めに痛みが出ます。

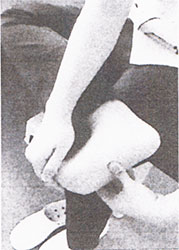

治療法としては、足首と足先の指を背屈して腱膜の緊張を取るように足底腱膜を

引き延ばすストレッチや、足底部のマッサージが有効です。入浴中に行うととても

有効です(図5)。

|

||

| 図5 |

また、足裏にインソールを装用して、腱膜の緊張を取ることも痛みを和らげます。

どうしても痛みが取れないときには、腱膜の一部を切離する手術的治療を行います。

〈外反拇趾〉

拇趾が外側へ向き、また内側に捻じれる変形です。拇趾が外側へ曲がることによって、

2番目の趾も外側に向いたり、曲がったりします(図6)。母趾の外側への曲がりの角度は

外反母趾角といって14度までが正常で、この角度を超えると外反母趾としています

(図7の角度B)。

|

|

|||

| 図6 | 図7 |

外反母趾は女性の罹患率が高く、若い人と中年以降に発症する場合があります。

原因としては遺伝的な要素、靴などの影響、趾の形として、長い母趾(2番目の

足趾より長い、いわゆるエジプト型の足)などが考えられています。また、母趾と

2番目の骨の開きの角度を第1中足骨間角(図7の角度D)といって、この開きの角度が

9度を超えると、足の前方が扇のような形となり、前足部が靴などで圧迫されると

母趾が外側へ向いて外反母趾になりやすいのです。

生まれつきの足の構造と、日常的に履いている靴等が原因となっている場合があるので、

靴をチェックすることは大事です。前足部が広く、足にフィットしているか、ヒールが

高くないか(3㎝以下が望ましい)等をチェックします。治療法としては次のような方法が

あります。

●ストレッチング

外反母趾では母趾の関節の軟部組織が緊張しているので、関節の緊張を和らげるような運動、

ストレッチをします。

●足の筋肉の強化

母趾を自分で力をいれて内側に曲げるような運動を1日に100回程度行うと良いでしょう。

軽い外反母趾には有効です。

●装具

種々のサポーターや、装具がありますが、症状に合わせて装着します。当院では母趾を

内側へ向けるような装具をすすめています(図8)。

|

||

| 図8 |

●手術療法

普通、母趾の中足骨を切って矯正しますが、どの部位で、どのように切るかは症例によって

異なります。また、関節を固定する場合もあります。

〈足の神経痛〉

足にはたくさんの神経が存在します。その大元は腰椎の椎間孔という経路を通って足まで

伸びています。その間で、臀部や膝、足首等で神経が圧迫を受けることがあります。

それぞれの部位で症状が異なりますが、どの部位に異常があるかを調べる必要があります。

年配の方で腰の骨に異常があって、足だけに痛みのある場合もあり、腰が悪いとは

自覚されておられない方もいます。このような場合には腰椎の病気について正しい

診断をすることが必要です。

足や、足関節近くの神経が圧迫されて、痛みとしびれが出る場合があり、その代表的な

疾患が「モートン神経腫」といわれるものです。この病気は中年の女性に多く、靴を

履いて歩行中に前足部に激しい痛みを生じ、靴を脱ぐと痛みがなくなるといった症状が

あります。原因ははっきりとしないこともありますが、ハイヒールのような先の細い靴を

履いて歩くことによって、足の裏の神経が靭帯などによって圧迫されることが原因と

考えられています。

|

||

| 図9 |

神経の圧迫によって、3番目と4番目の趾に知覚障害を認める場合があります(図9の斜線部)。

治療としてはハイヒールのような靴を履かずに、下駄や草履などの履物を常用すると

良いといわれています。痛みが強い場合には、局所に麻酔薬等を注射して、痛みを

ブロックします。どうしても痛みが取れない場合は手術によって、痛みのもとになる

神経を切除します。

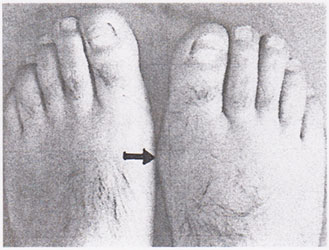

〈足の痛風発作〉

この病気は足の構造とは関係しませんが、血中の尿酸が高くなって(高尿酸血症)、

血管外に析出し、赤く腫れ、激痛を伴います。これを痛風発作といって、足の親指の

付け根の関節に炎症を起こすことがよく見られます(図10の矢印)。稀に膝に発作が

見られることもあります。

|

||

| 図10 |

尿酸は細胞内の核酸という物質が分解されて体の中で生成されます。体の中の細胞が

壊れて生産される尿酸がおおよそ80%、食事からのものが20%といわれています。

健康な人には約1200㎎の尿酸が存在します。そして毎日700㎎が生産され、

500㎎が尿中に、200㎎が汗や消化管に排泄されます。高尿酸血症は尿酸の排泄が

低いタイプ、生産が多いタイプ、その中間型に区別されていますが、尿酸排泄の

低いタイプが約 %といわれていますので、高尿酸血症は体質的なものによることが多く、

食事による影響は少ないのです。

痛風発作に対しては炎症を抑える薬、注射などで治療します。一旦、痛みが治まっても、

尿酸を排泄する作用の低い体質的な場合が多いので、尿酸値を下げる薬を長期的に

内服することが必要です。痛風の合併症である糖尿病、高血圧、高脂血症等の合併症にも

注意しましょう。

その他、足にはいろいろな原因による痛みが生じます。そのため、整形外科の中で

特に足の外科という特別な専門領域があって足の治療を行っています。安静などでも

なかなか足の痛みがとれない時は、整形外科を受診することをお勧めしたいと思います。

参考文献

最新整形外科体系 18 中山書店発行

医師が話す整形外科の病気をご覧になりたい方は こちらをクリックしてください |

|